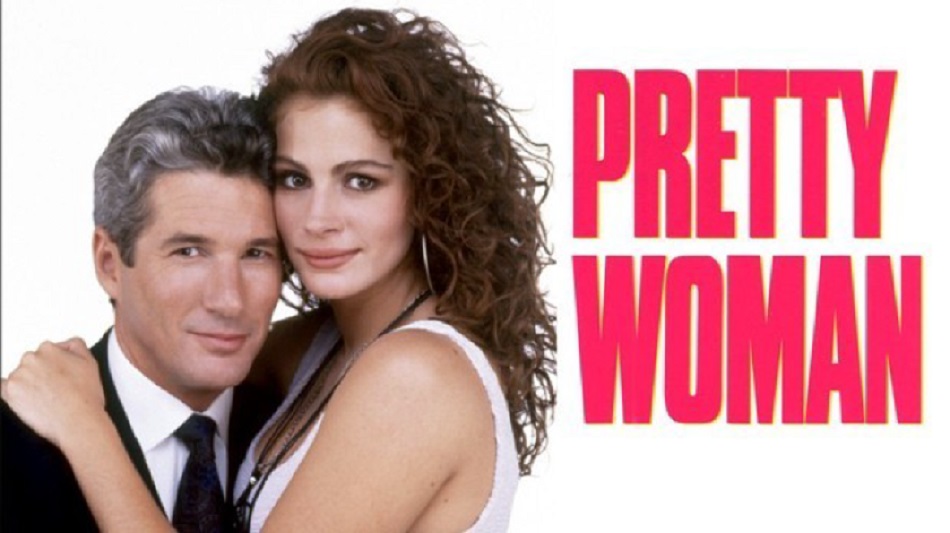

冷酷無比なビジネスで「ウォール街の狼」と呼ばれる男と、ハリウッドの裏道で娼婦として暮らす女、生き様も境遇も正反対の二人が出会い、一週間限定の「ビジネス」で関わったはずが、次第に惹かれあっていく様子を描いたシンデレラ・ストーリー。

1990年に公開されロマンティック・コメディの決定版と謳われ、世界中で大ヒットした『プリティ・ウーマン』が、日本テレビ系『金曜ロードショー』の視聴者リクエスト企画第6弾として放送された。

ウォール街のビジネスマン、エドワード(リチャード・ギア)はビバリーヒルズの友人宅ので行われたパーティから抜け出し、ホテルに帰ろうとするも道に迷い、通りがかった娼婦のヴィヴィアン(ジュリア・ロバーツ)に20ドルで道案内を頼む。

ホテルに戻ったエドワードはバスで帰ろうとするヴィヴィアンにペントハウスで一晩300ドルの金額で関係を結ぶ。

翌朝、買収を予定している会社の社長親子と会食をしなければならないエドワードは10年来の友人スタッキーから、会食には女性を同席させてリラックスさせろとアドバイスされる。

そんな相手のいないエドワードはヴィヴィアンにロサンゼルスに仕事でいる6日間、パートナーとして振舞ってくれと3000ドルの契約を結ぶ。

高級ホテルのロビーやブティックに突然、(ハイソな人々の目からすれば)下品な装いのヴィヴィアンがうろつきはじめたことでみんなは目を白黒。

露骨に蔑んだ目で見られ、会食用のドレスも買えないヴィヴィアンが「みんなにいじめられてるの」とうつむいているのを見たホテルの支配人ヘクターは、婦人服店を紹介してくれテーブルマナーを教えるなど、彼女に助け舟を出す。

こうして無事会食に同席できたものの、エドワードの強引な手口に買収先との交渉は破綻。

父親との確執が原因にあると知ったヴィヴィアンはエドワードを諭し、二人はより関係を深めていく。

しかし結局は住む世界が違いすぎる。

スタッキーから「所詮は娼婦だろ」といわんばかりの扱いを受けたこともあり、二人の関係はこじれてしまう。

彼女を傷つけてしまったことを謝罪したエドワードは、翌日オペラ『椿姫』を見に行く。

それは富豪の若者と高級娼婦の悲恋の物語だ。

彼女のことを深く愛していることに気づいたエドワードは、契約最終日の6日目に彼女が娼婦に戻らなくていいよう生活の援助を申し出るが、「白馬の王子様が閉じ込められた城から助け出してくれるようなハッピーエンドじゃないわ」とヴィヴィアンは彼の元を去ってしまう。

果たしてその恋の行方は?

今やロマコメの王道作品として知られ、人気を博している『プリティ・ウーマン』だが完成に至るまで紆余曲折があった作品である。

物語のベースとなるアイデアを書いた脚本家のJ・F・ロートンはハリウッド大通りの風俗街に住んでいて、24時間営業のドーナツ屋のカウンターで娼婦たちと仲良くなり、彼女らからある話を聞く。

それは大富豪の男が娼婦を伴ってラスベガスに行き、一週間豪遊し、去っていったという話。

ここからロートンは映画の原案となる脚本『3000』を書く。

そう、映画でエドワードがヴィヴィアンと6日間の契約をした金額だ。

当初、ロートンのオリジナルは完成した映画からは想像もできないような陰鬱なものだった。

ドラッグ中毒の娼婦が「ドラッグ絶ち」をするために6日間、3000ドルで雇われるという話だ(劇中、ホテルでデンタルフロスを使おうとしたヴィヴィアンが「ドラッグやるなら出て行ってくれ」と勘違いされる部分に、その断片が伺える)。

脚本は青春ミュージカルの傑作『ダーティ・ダンシング』やクローネンバーグのホラー『戦慄の絆』で知られるベストロンに渡り、制作される予定だったがベストロンが倒産の憂き目にあい、あっちこっちの会社を渡り歩いた結果、タッチストーン・ピクチャーズが制作することに。

そう、ディズニーの実写映画部門である。

ディズニーが娼婦とドラッグの映画を?何かの間違いじゃない?

ディズニーは当時、実写作品の制作を強化する目的でタッチストーンをつくり、大人向けの作品としてロートンの陰鬱なストーリーを求めていた。

が、そこはディズニーなので、ロートンにある要求をした。

「この映画の明るさは4ぐらいだ。これを7まで上げられないか?」

なるべく明るいトーンのコメディにしろってこと。

ディズニー側が監督として起用したのはゲイリー・マーシャル。

テレビのコメディドラマをヒットさせた脚本家で、そこから監督となり映画に進出した人物だ。

彼がやるんじゃ、陰鬱なドラマになるわけない。

ロートンとマーシャルは明るさを4から7にするために脚本の練り直しを行った。

ロートンはあらゆるアイデアを出したがディズニーは「話を明るくしすぎ」ってダメ出しもあったとか。

どうすりゃいいんだよ! クビになりそうなロートンをマーシャルが擁護しつつも脚本の練り直しは続く。

その間、キャスティングも難航する。

ヴィヴィアン役のジュリア・ロバーツはマーシャルらの推薦だったが、当時全くの無名だったため、ディズニーは「もっと有名な女優を」とほかの候補を探していた。

ところがロバーツがほかの作品に出演しそうになっため、慌てて契約。

もうひとり、重要な相手役はリチャード・ギアのほかに何人も候補がいた。

しかし肝心のギアをはじめ、候補に挙がった役者からはみんな断られた。

なにしろエドワードはまったく感情移入できない、自己中心的なキャラクターだったから、誰からもいい返事がもらえない。

しかしどうしてもギアが欲しいマーシャルはロバーツを同席させて彼の事務所へ行き、部屋に二人きりにして、外から電話をかけた。

「出演してくれる?」迷っていたギアだが、ロバーツがその場で付箋に走り書きのメモを渡した。

(イエスと言って!)

その時のロバーツの仕草があまりに可愛らしくて(!)、ギアは思わず「イエスだ」と言ってしまう。

制作中にすら映画的なエピソードが盛りだくさんな作品だ。

なんとか撮影はスタートするが脚本の問題は解決していなかった。

そのためマーシャルは撮りながら脚本に手を加え、その上それに従わなかった。

現場では役者に「怒りのバージョン」「もっと明るいバージョン」「何でもありのバージョン」3つの演技プランを要求した。

即興的な演出はテレビコメディの現場でマーシャルが培った手法だが、おかげで役者らは自分が何をやっているのか、どんな風に完成するのはまったくわからないまま演技を続け、3つのバージョンを組み合わせたフィルムをマーシャルと編集スタッフは、試写で観客の反応を見ながら何度も再編集を繰り返し、ようやく完成した……。

が、こんな状況だったため、スタッフ、出演者をはじめ、これはまともなフィルムじゃない、お蔵入りか、公開しても失敗するんじゃないかと思われていた。

ところが公開された映画は大ヒット。4週連続トップ、10週連続トップ10入り。

アメリカではほぼ1年に渡ってロングランされ、ロマンティック・コメディの金字塔として映画史に残る作品になった。

特にヒロインを演じたジュリア・ロバーツはこの一本で一躍、スターダムにのし上がり、ロマンティック・コメディの女王として名を馳せた。

下品な恰好の娼婦だったヴィヴィアンがドレスで美しく着飾られ、芋虫から蝶へと羽ばたいていく様は、ロバーツの魅力なしにはありえない。

『椿姫』を見に行くときのシーンはディズニーの「男はみんな黒が好きだ」という案と、衣装担当の赤の案がぶつかり、2パターン撮影されたが、ロバーツが赤のドレスを着て現れた瞬間、その場にいた全員が息を飲んだという。

物語はまさにディズニー王道のシンデレラ・ストーリーとしてハッピーエンドを迎える。

でも、ロートンのオリジナルのアイデアはそうじゃなかった。

ハッピーじゃない当初のラストシーンは、最後にエドワードとヴィヴィアンは大喧嘩をし、契約金の3000ドルを叩きつけてエドワードは車で走り去る。

その金でヴィヴィアンは娼婦仲間のキットと二人でディズニーランドに遊びにいく。

ランドに向かうバスの中でキットは「耳のついた風船買おう!」とはしゃいでいる。

ヴィヴィアンは去っていった男を惜しむように黙っている……。

ロートンは娼婦のリアルな現実を知っているが故に、こんなほろ苦い結末にしたのかもしれないが、観客が見たいのはそっちじゃないよ! こんなラストのまま公開してたら一週間も経たないうちに忘れちゃうよ、この映画を。

「みんなディズニーランドに行きたくなるよ。いい宣伝になるのに」

とロートンは自嘲気味に言うけど、このラストを採用しなかったディズニーの方が正しいよ。

『プリティ・ウーマン』は公開当時(そして今も)、「馬鹿げた話」「おとぎ話もいいところだ」なんて批判もあったけど、観客が求めているのは、そのおとぎ話、シンデレラ・ストーリーなのだから。